友情提示:本文共有 823 个字,阅读大概需要 2 分钟。

这一次开始讲《论语》的“仁”。这也是我很期待的部分,老师在正式解读之前,先给我们总述了一下“仁”。

老师说,仁是一切价值的核心。从对礼的重视和恢复,政治之所以总是做不好,这些法律规章制度的背后少了一个东西,少了一个心,一个对所有人的关心,这个关心就是仁德之心,仁爱之心,仁者爱人,仁者天地生物之心。如果具备这样的关心关爱,所有我们管理重制度法令、互动重礼节,办活动重仪式,所有礼就是这个关心的仁德的外化的客观的行为模式的具体化落实的原理。

所以孔子重礼,而这重礼的背后是有仁德关心,所以仁是孔子作为一个政治家最核心最高的礼。 在具体疏解文义的时候,老师多次感叹孔子对“仁”的高标准,当然这通常是境界论谈论的视角。孔子对仁的高标准体现在很多语句里,比如“我未见好仁者”,“不知其仁也”,“焉得仁”,“尧舜其犹病诸”等等语句中都表现了孔子认为“仁”是最高的境界,是很难达到的,即便是尧舜也难以完全实现。

尽管孔子一再强调了仁的至高性,但后有一句“我欲仁,斯仁至矣。”表面上与刚刚所说的意思似有矛盾,老师告诉我们,分析古人这些话,要看在什么情境下说的,才能明白它真正的含义。这里的“我欲仁,斯仁至矣”不同于上述语句的境界论,这里讲的是工夫论的可能性,往前推是性善论的人性论,人性论再往前是本体论,一步步顺下来,人只要认真诚心的作工夫,就一定能达到“仁”的境界。

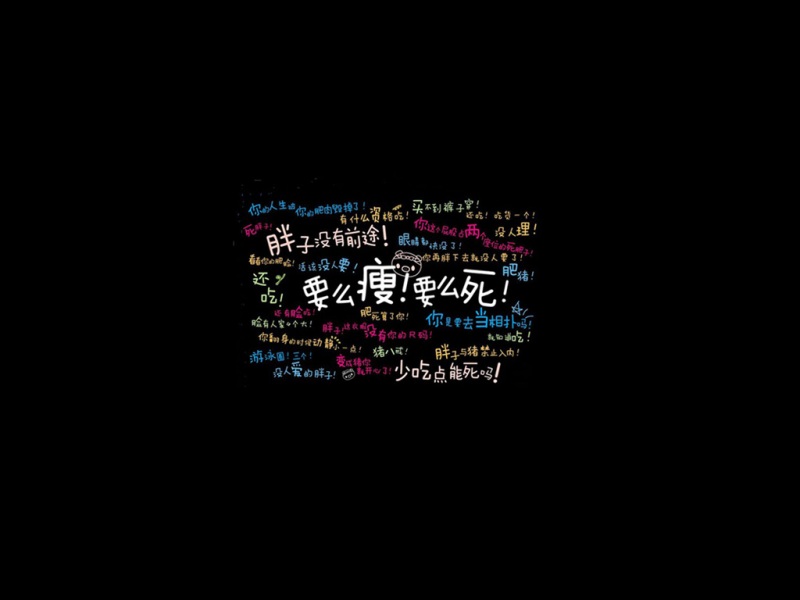

此外,对于“君子可逝也,不可陷也。可欺也,不可罔也”一句也想谈谈感想,这个现象我觉得历来都有,社会上总有一些心怀歹意的人想逗弄善良的人,我很讨厌这样的现象。经过老师的解释,我就放心了。

我发现我曾经没有从老师说的这个角度思考过,也就是如果真的能陷害到“仁者”其实那并非真正的仁者,那些人不过是搞形式(这些形式是指仁者本着对别人真正的关心而展现出的行为模式,被不仁的人效仿)的,所以他才会上当。而真正的仁者是有智慧的,不可能因为没有分辨能力而被你陷害。

听杜保瑞教授国学经典私塾硕博班《论语》心得——天天

本文如果对你有帮助,请点赞收藏《真正让我理解了《论语》中的“仁”》,同时在此感谢原作者。