友情提示:本文共有 8316 个字,阅读大概需要 17 分钟。

甬派君有话说

他与农民同吃、同住、同设计、同劳动,不到半年,让地处偏远的宁海葛家村,成为中国艺术振兴乡村的“网红村”“明星村”。

不到两年的时间里,他除了在学校上课,先后驻村6次,累计超过120天;“飞”往各地20多次,航程超过12万公里;深入国内100多个村庄,培养了500多名中国特色的乡建艺术家。

他探索了以个体村民赋能文化深耕的宁海葛家村模式,以“三创”(创新、创造、创业)、“四发展”(个体发展、家庭发展、家乡发展、他乡发展)体系赋能的鄞州城杨村模式;以特色民族文化创化赋能的贵州定汪村模式。

他是把论文写在大地上的人民教师、农民的艺术家朋友,更是中国艺术振兴乡村的“点灯人”——

他就是中国人民大学艺术学院副教授丛志强!

12月29日,宁波日报四明周刊B1、4版刊发王存政、汤丹文采写的长篇报告文学《点灯人——丛志强和他的艺术振兴乡村之路》。

在宁海县大佳何镇葛家村,村道边、场院旁,有不少造型各异,用卵石垒就、竹木搭成的椅子。这些椅子可坐可躺,大妈们坐在椅子上择菜织毛衣,大爷大伯们坐在椅子上喝茶聊天,小孩子欢喜地爬上爬下……村民亲切地称这些椅子为“人大椅”。

这些椅子,是中国人民大学艺术学院副教授丛志强与村民一起设计建造的。

设计建造这些椅子只是开头。不到两年时间,丛志强带领设计团队,从艺术助力乡村改造起步,到艺术振兴乡村蔚然而成澎湃的潮流。葛家村,这个地处交通末端的偏远山村,成了网红村、明星村。

如今,许多变身为乡建艺术家的村民说:“人大椅,人大椅,说到底是以人为大啊!”

每天我在白纸上画一朵花,

当我画满的时候,

春天就来了。

——摘自诗

丛志强来到葛家村,很偶然。

2019年,宁海县探索以艺术振兴乡村的路子,推出艺术家驻村计划。时任宁海县委副书记李贵军对当时的情形记忆犹新:“丛教授也算是众里寻他千百度。经过我一个同学牵线,我俩加了微信,聊了一段时间,最后上北京请了他。”

对丛志强而言,他希望自己心心念念的设计课题能够真正落地,用艺术手段改造和提升乡村的建设品位,特别是能够具有普适性的推广价值。

于是,在宁海众多村庄中,丛志强选择了普普通通的葛家村。

葛家村地处山岙中,村东有笔岩尖山,南有飞凤山,西有龟山,北有牛山,村南、村西溪水环抱,600多户人家,1500多名村民,祖祖辈辈过着平凡的日子。

2019年4月,丛志强带着3名研究生,从北京来到葛家村。

“来的时候也作了思想准备,但没想到困难那么大!”丛志强说。

大学老师进村来,总得先讲讲课吧——

第一堂课,只来了26个村民,且很多人是来凑数的。虽然丛志强用了生动的案例,上了图文并茂的演示文稿,用植物的“杂交嫁接”解释美学上的“异质同构”,甚至为课程取了一个很接地气的名字《设计如何赚钱?》,但反响不佳。有人聊天、玩手机,有人打瞌睡,进进出出的也不老少。

这课没法上!

——带我们一起搞艺术?不会是来讲讲故事吧!

在70岁的村民葛德土眼中,身形瘦小的丛志强,留着小胡子,穿着小脚裤,说是个打着艺术名号搞传销的骗子,倒差不多。

我们平头百姓,哪会搞高大上的艺术?这是另外一部分村民的想法。

村民的自卑也让丛志强印象深刻。

他记得第一次去叶仙绒家,几百米路上,“丛教授,我家很旧、很破,不要嫌弃啊!”这番话,叶仙绒像祥林嫂一样,唠叨了好几遍。

老农的手上藏着很多故事,

有山的雄壮土地的厚实,

还有生命的脆弱。

——摘自诗

丛志强的老家在山东潍坊一个叫安固村的地方,他从小跟着姥姥长大。“当时家里很穷,炒个菜也要先想想放不放油。”

但乡村经历也是美好的。小时候,丛志强常常纳闷:为什么往地里播下小小的种子,让它长什么,就能长什么,黑茄子、红辣椒、白萝卜……他记得村里人互相帮忙脱粒、扬场,最难忘的是到田头,和小伙伴一起剥玉米、挖地瓜……

先和村民打成一片,大家熟络了,事情就好办。

上课没人听,就在干的过程中教,“老百姓善于用手思考,边干活,边认识。”

丛志强琢磨:先做什么呢?要做就做对大多数村民有用的东西,艺术振兴乡村的核心是服务人,首先要把人心点亮。

那时,葛家村村头巷尾,很少有能够让人坐下来歇歇的地方。那就做几把石椅吧。

丛志强到葛家村的第4天,开始设计制作村文化礼堂边、几棵大树下的石椅。用料,是溪里的卵石、山上的毛竹。

在丛志强心中,乡村建设,利用本地材料、本地手艺,结合本地环境,才省钱实惠,才有自己的特色。要解决村民诸多的认知障碍、行为障碍,其中一个重要障碍是村子缺少钱、村民“怕花钱”。“艺术振兴乡村建设不是搞大拆大建,要从实际出发,最根本的,是要靠内生式发展。”

在一旁,村民葛品高边看边想:听说有些地方,大公司大专家讲得好听,来时热热闹闹,走了悄无声息,目的只是为了赚钱。“有本事你弄一条像样的路出来。”

丛志强心一横,行,就收拾那条村口小路吧。

葛家村村口这条路,300多米长,路两旁是建于各个年代的老屋,卫生死角多,住的多是老人,一些人家之间还有很深的矛盾。

在村民狐疑的目光中,石块、毛竹、废弃的布头、瓦片,神奇地变成了路边和墙上的景观小品。多年堆放杂物的角落,铺上细石,种上红枫,立上怪石,成了颇具园林意境的“枯山水”……

这就是艺术?好像我们也能搞。

葛家村村民被大大地触动了。

丛志强和他的团队,第一次驻村12天,带着村民,改造了10户庭院、8个景点,总花费5万多元。

村民信了:“丛教授不是来赚钱的,是真心实意做事的。”

奶奶的手说大很大说小很小,

能拿起成山的柴火,

能把细线穿过小小的针眼。

——摘自诗

丛志强和研究生们,走家串户,发掘百姓的生活技能和他们从来没有意识到的艺术能量。

那次去叶仙绒家商量如何改造庭院,丛志强突然发现她家里有许多老物件,旧式眠床、格子窗、三门橱、老式收音机。一拉家常,发现叶仙绒本人虽然不识几个字,她家却是个“艺术之家”:儿子葛剑平是教师,擅长书法;女儿葛能亚是羊毛衫设计师,布艺画不错;孙子、外甥也会跟着写写画画。

第二天,丛志强找到叶仙绒:“你就在家里开个家庭美术馆。”

叶仙绒愣在了那里。

“老物件放在杂物间,没有一点用处。放在美术馆,东西还是那些东西,却成了艺术品。这就是转化、再造,就是价值。”丛志强说。

没隔多久,在丛志强团队的帮助下,仙绒美术馆开馆了。

如同叶仙绒家的杂物,归置错了一无是处。几个人分散在各处,无所事事,就是散兵游勇,但被组织在一起,有了同一个身份,有了同一个目标,那就成了团队。

在第一次设计制作“人大椅”的过程中,恰恰因为意见分歧,才发现了葛运大的能力。或者说,葛家村首个融合设计团队在争执中诞生了。

最初,从舒适度考虑,丛志强团队给椅子增加了一些弧度。没想到设计图刚出来,村民嚷开了:“太像我们这里的椅子坟了,不吉利。”

丛志强认为在理。

他用了激将法:“那你们干一个出来试试?”

做过泥水匠的葛运大招呼来几位村民。大家边干边商量,最后,把椅子的弧线改成直线,两边也不再对称,有点山峰的意味。

虽然自己团队的设计被否定了,丛志强却心中暗喜:这不正是“融合设计”该有的样子嘛!

融合设计,就是设计师和村民一起,针对设计对象的定位,在构思设计、材料、施工等全过程深度合作,共商、共创、共做,而不是设计师搞个方案,来个工程队呼啦啦一番土建,当地村民却置身事外。

在丛志强看来,融合设计一件作品,一开始80%的东西可以由专业设计师做,但到最后,80%的内容应该由村民来完成。“让村民做主,这样他们才有自信。村民的观念转变了,审美力、实践力、创造力、凝聚力提高了,艺术振兴乡村就有后劲,就会持久。”

在流汗的日子里,

我握到了梦想的手。

——摘自诗

通过丛志强们的“点化”,葛家村村民的艺术自信,如春雨后的竹子,迅速拔节生长。

袁小仙,平时就在屋里干家务做饭,再揽些裁缝活。丛志强团队第一次驻村就住在她家。

袁小仙问丛志强:“我啥本事都没有,还能搞艺术?”丛志强发现她面食做得不错,就提议做个面塑作品看看。

在儿子的协助下,袁小仙做了一张面塑“试卷”。

当彩色的面塑作品从蒸笼里取出时,袁小仙一手提着锅盖,一手捂着眼睛。最终,她定睛看去,惊叹道:“我还能做出这样的东西啊!”

袁小仙自此有了自信。

当然,她也有弄不明白的事情:家庭手工艺馆装修,丛志强要她以粉色为主色彩,馆名称作“粉小仙”。丛志强说:“粉色是柔和的色彩。我希望村民们自信快乐友好生活,更希望所有人对农村、对农民都真情温柔以待。”

如今,袁小仙已是葛家村融合设计团队、也就是“葛家军”的女中主力。

这边葛德土也坐不住了。此时的他,已经和丛志强走熟了。丛志强一声声“土叔叔”叫得欢,土叔叔自然得动起来。

葛德土想到了村里摆酒席都会吃螺,大螺壳小螺壳扔了可惜,就做个海螺盆景吧。海螺配贝壳,种上宝石花,毛竹筒做花盆,院子里挂上从淘宝买来的80元一件的蓑衣,再摆上几样平常用的工具。这样一组合,“土叔叔”也“艺术”了。他的院子唤作“七彩贝趣院”。

村民葛诗富在自家墙角钉上桃树的枯枝干,再饰以布艺桃花,一面白墙立马生动起来。

丛志强问:这是墙角一枝花?

葛诗富答:这是转角遇见美。

成了乡建艺术家的村民,常会有特别机智的巧思:

葛家村的一面外墙上,二大一小的“竹鱼”装置被命名为《一家三口》。如何辨雌雄?所用材料正反面朝向有文章:竹片阳面为雄,阴面为雌。

让人意外的是,丛志强们推进的融合设计,也成了葛家村人际关系的润滑剂。

在葛家村,一些地方脏乱差,一部分村民之间磕磕碰碰、矛盾不断,很大的原因,是由于很难厘清宅基地或者屋旁空地到底属于谁家的。犬牙交错之地,你盖一座狗屋,我放一堆毛竹,他置一个便桶,就这样“宣示”主权。

“四君子院”过去就是这样一个地方。

这块空地以前分属四户人家。丛志强团队设计了一个共享空间,如何解决产权问题?一位村民想出法子:院落建成后,在它的四周画上蓝线,界定了权属。丛志强听后大赞,拍拍脑袋:这里就叫“四君子院”。

丛志强感叹:“我们是在和村民交换能量,感受、汲取村民们的创造力和智慧。”

他们设计的一件装置作品,葛家村的乡建艺术家们有质疑:“做这么高,你说力学上行得通,那是在平时。力学你懂,这儿的台风多霸道我知道,台风一来,不刮走才怪。”

丛志强们一商量,这个装置的高度从4.5米改到3.5米。

葛家村大大小小上百处景观设计,都配有标注了内容介绍的标牌。一块块标牌上,葛品高、葛万永、葛三军、葛运大、葛诗富、葛桂仙、周素兰、葛云绍、葛明永、葛万里……创想和建设者的名字工整醒目。

对于在艺术振兴乡村中所扮演的角色,丛志强把自己比作“划火柴点灯的人”——“我只是想办法把蕴蓄在村民中的巨大能量点燃起来、释放出来,让这种能量影响更多的人。”

星星在天空发光,

树叶在枝头摇晃,

我在大地上生长。

——摘自诗

丛志强这位“点灯人”,不断提醒自己的问题是,设计为谁而做。他在论文《消费主义语境下,当代中国设计生态研究》中,探讨了中国设计生态及其失衡。他追问:设计如何更多地顾及更广大的群体特别是关注弱势群体?如何与大众的美好生活联系起来?他的课题《设计推动乡村内生发展》,研究的是让村民作为有生活目标和乐趣的人,“完善的人”,独立自主地以艺术和设计创造,建设美好生活。

教学一定要与为社会服务、解决社会问题结合起来,把论文写在大地上,是丛志强学术研究的重心。

这条路不好走。

一开始在葛家村遇到挫折,带来的女研究生委屈得还哭了鼻子。丛志强也犹豫过,但是,他又想,葛家村确实没有什么特殊的土壤、特别优越的地方,在中国千千万万座村庄中毫不起眼。因为普通,才是真挑战,才真有价值。“我一定要在这片土地上,播下种子,收获果实。”

丛志强给自己打气,他坚信社会文明不断进步,老百姓对美好生活会更加向往和追求。

从2019年4月进入葛家村,到今年年底的600多天里,除了在学校上课,丛志强先后驻村6次,时间超过120天;飞行前往各地20多次,航程超过12万公里;他走了国内100多个村庄,培育了500多位村民乡建艺术家。

火热的社会实践,使丛志强不断收获理论上的感悟。在个人微信上,他这样表达:

——村民,既是需求的载体,也是能力的载体。以此为尺,可以发现当前设计振兴乡村的问题。

——关系价值的构建,是艺术振兴乡村的重要内容。

——“干”,是农民的生活特征。为什么在其他一些地方的乡村振兴过程中,农民们却在“看”呢?所以我们的做法要“实”,不要跟农民玩虚的,而要让他们在干的过程中体验到“实惠”,感觉自己在传承,能看到前景……

丛志强反复告诫自己:“当葛家村村民以艺术家自许的时候,他们的审美力和精神境界自然大有提升,创造力和凝聚力也被激发了。激发村民内生动力,要更加重视设计创作过程和人的变化,实现由设计师输血到村民造血的转变——塑造人比创造物重要。”

葛家村这一年多的变化,不只是村容村貌,更重要的是那些“留住乡情、记住乡愁”的情境再造,融通了历史和当下的活态生活,滋养了村民的精神。

2019年4月,仙绒美术馆开馆不久,叶仙绒这位年已65周岁的农家老阿姨,郑重地向党支部递交了入党申请书。在宁海县首届庭院艺术节开幕式上,24位参与融合设计的葛家村村民,被授予“庭院艺术家”称号。

2019年12月12日,10位葛家村村民走上中国人民大学艺术学院讲台,分享艺术改造乡村、点亮生活的经历和感悟。中国人民大学艺术学院则授牌葛家村为乡村振兴实践基地。

今年11月,宁海县入选浙江省全省大花园示范县建设单位。

本月,宁海县从各行各业的传统匠人、技术能手中,评选出45名三星级以上“乡建艺术家”、6个优秀“乡建艺术团队”。

这批来自村巷、心头燃烧起艺术振兴乡村之火的艺术家们,接地气有创意,获夸赞享荣誉,利己利他,自然没早没晚、不觉辛苦,灵感火花源源不断了。

而葛家村那条最初设计改造的村口小路,已经被村民们定名挂牌为“教授路”。

踏上这条熟悉的小路,却恍若有穿越时空的感觉。丛志强双手抚摸着那块灰底黑字的“教授路”路牌,仿佛他摩挲的不是一块路牌,而是一枚闪着金光的勋章,抑或是柔软而温暖的什么信物。他说,心里真就像生出了根,牢牢地扎进脚下这片土地。

人生就像种子,

落地的地方,

就是家乡。

——摘自诗

12月26日,宁波创业集市在鄞州区城杨村开集。作为“城杨村村民”,丛志强奔走在集市上,起劲地为城杨村的发展吆喝。丛志强是今年7月带领设计团队来到城杨村的,这里是艺术点亮乡村实践的又一战场。

东钱湖畔、亭溪岭下的城杨村,要打造的是一个国际旅游村。但在丛志强心里,放在第一位的还是一个“人”字。

除了把葛家村“激发内生动力”模式推广到城杨村,丛志强做着大量与他的设计艺术专业看似不太相关的事。

69岁的村民应明菊,家门口因为种种原因搭建了违章建筑,堆放了各种杂物。村里要进行改造,这个难题如何得解?

7月30日中午,丛志强和城杨村开发建设工作专班常务副主任张健民来到老人家里,在得知老人会编草帽后,丛志强夸奖她的手艺,并当场设计了几个不同款式的草帽、小包图案,鼓励她继续编织创作。

话锋一转,丛志强说:“大妈,把院子清理干净,将房屋边上的违章建筑拆除,以后建一个手工艺作品研学展示区,吸引游客参观,来买你编的草帽怎么样?”

应明菊想了想,她不仅应承下来,还将编织的草帽签名后赠送给丛志强和张健民。第二天,老人就委托城杨村艺工队,拆除了违章建筑。

在葛家村,是以艺术设计为主的一个原点发力。在城杨村,丛志强要探索艺术和社会的多点发力,他希望做成多个实体联手赋能乡村振兴。

一家企业来洽谈,以智慧农业技术和电商平台为抓手,与城杨村合建共享农场。按照测算,10亩土地,每亩纯收益能有4万元。

这个项目不错,但丛志强还是抛出了连珠炮式的问题:“能不能扩大公益基金覆盖面,帮助村里的妇女就业?”“能不能让更多村民参与专家培训?”“能不能适当开发村里的毛竹资源?”……

丛志强说:“不单单为了村民能干点活、挣点钱,更是要让老百姓拥有新的能力。这种能力也可以不是艺术上的,比如会做竹筒饭就行。村民有了新的能力,才有新的可能和未来。”

在丛志强的设想里,50个在宁波生活的外国友人,能对接城杨村的50户农户,建立牵手互助的“新家庭”,“让那些外国人,以中国人的方式在这里生活,让他们感受中国乡村的美好!”

从头到尾,丛志强记挂的,都是村民。

这样的专家教授,老百姓怎能不由衷地敬佩、由衷地欢迎?!

丛志强真是大忙人,根本停不下脚步:

8月16日,13位宁海葛家村村民,作为首批“乡建艺术家”,和丛志强团队成员一起,飞赴贵州,以村民帮村民、村民教村民的形式,开展艺术帮扶15天,将技艺传授到晴隆县定汪村。

宁海“葛家军”到定汪村的第4天早上,丛志强在河边碰到满脸胡子的土叔叔葛德土。到定汪后,土叔叔忙碌得居然连刮胡子的时间都没有。

70岁的人还这样拼命干,问他为何,“土叔叔”硬气回答:“我年纪摆在这里,还不歇手地做,定汪这些才上手的村民,就没有理由一遇上难处就不干了。”

同样,在葛家村袁小仙的“变形”中,丛志强也感受到一个普通家庭妇女的了不起:“袁小仙从自己说‘什么都不会’,到如今去定汪做村民的老师;从‘我不懂艺术’,到如今天每天做着过瘾;从在村子路边卖早点,到现在家里开了手工艺馆、民宿、农家乐;从一个月赚一两千元的目标,到今年收入超过十万元——她变得开朗、友好,也更爱美了……”

对走上艺术振兴乡村之路的定汪村村民,丛志强感叹连连:

——定汪村民,你们真的是“惊讶”到我了,把象征力量的金铜鼓,转化到布艺广场,多么巧妙地表达了艺术振兴乡村的力量!

——刚脱贫的罗景然一家子,你们真的是“触动”到我了,拿出自己家的宅基地来做公共空间!

——邻村的村民,你们真的是“感动”到我了,无偿为定汪送来各种材料,这就是文化的吸引力和凝聚力,这就是奉献啊!

丛志强真心觉得,被激发了内生动力的村民们“真的有力量,真的有精神”。他们直接把做一个物件、做一项细小的景观设计上升到了情感化、价值观的层面,特别真诚,特别智慧,相处越久,这种感觉越强烈。反过来,丛志强又越发自警,不能辜负这些淳朴的村民。

是的,当文明、艺术成为村民们的梦想和追求时,焕发出的对生活的土地的炽热情感,就成为振兴乡村的最能够创新、创造的力量。

短短几个月,定汪村褪去旧装,换了新颜:村道干净了,家里透亮整洁了,“未来书院”“织梦坊”“葛汪之家”建起来了,更多的振兴计划在推进中。村民还通过直播卖手工艺品,赚到了全国“网友”的钱……

我脚下的土地,

就是孕育我的地方。

——摘自诗

让我们再回到葛家村。

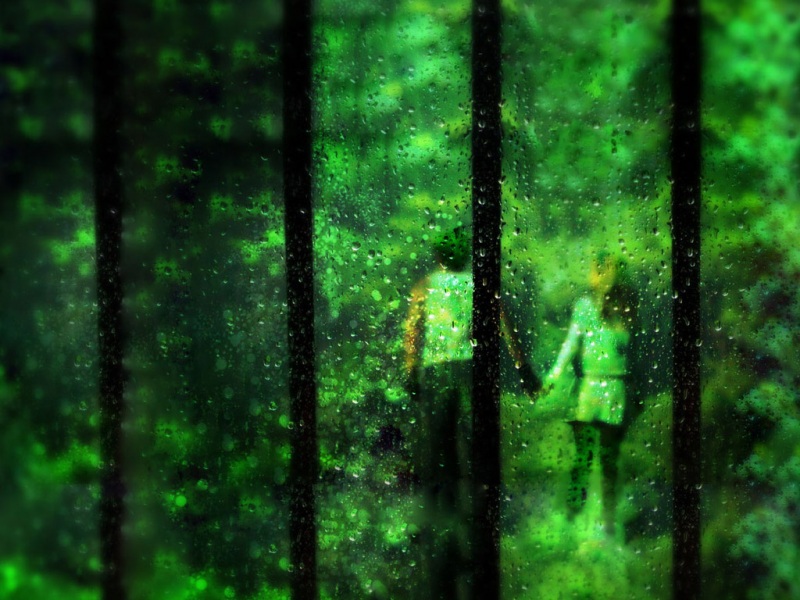

葛家村外有800亩桂花林,母亲河石门溪蜿蜒流过。这里有一处名为“葛家之光”的灯光装置作品,是丛志强和村民们一起建的。他们砍来许多根竹子,涂上粉红的颜色,镂空上半部分,穿上电线装上灯。“这个作品很美,白天周边一片绿色,来点粉红色跳跃一下;晚上灯一亮,非常艳丽。”丛志强说。

现在,村民们也能享受景物诗中“吹摇新叶上,光动浅花中。澹荡凝清昼,氤氲暧碧空”的情致了。

丛志强带着研究生,为桂花林地块做了规划。对这片桂花林,丛志强花了些心思。但他又说,他只是设计了一些沙坑、黑板、长椅子,其余的让村民来完成。“我提议这里打造成儿童游玩的地方,做一个个充满趣味的研学空间。我先设计几个设施,其他的让村民根据主题自己创作。这就是设计中的‘视觉填空’。村民应该站在乡村振兴舞台的中央。我先划根火柴点亮灯,最终是会发生化学反应的。”

丛志强的话说得挺幽默,也挺自信。

在树绿花艳的葛家村里走一走,看看那些收拾齐整的老房子,斑驳的院墙、雕花的窗棂,散发出古朴典雅的气息;新建的楼房,两层、三层,木门、石门、铁门,透着自足和时尚劲儿;一处处景观,看似随意、随性,又那么明净、明丽,那种美,那种和谐,那种亲切,自如,自在,自得。

村民葛品高,在宁波开药店、代理服装销售,生意做得很不错。起初,他很不相信丛志强搞什么艺术赋能、乡村振兴,看到村子的变化后,他利用闲置的老屋,开起一家名叫“仙人掌”的酒吧。

“能赚则赚,不赚也行,反正酒吧里的物件都是废物利用。有了酒吧,那些常年在外的年轻人回到老家,能一起坐坐聚聚也挺好。”

这是大佳何镇第一所乡村酒吧。

酒吧可是舶来品,它丰富着中国传统乡村生活的底色,激荡着对未来美好的想象。

是的,短短不到两年时间,还是那些田地那些树,还是那些房屋那些人,天光云影,鸟语花香,一年四季,循环往复,但是,艺术就像水和空气一样,涵养生机、激发活力,营造出“图画宛然山远近,人家对住水西东”般的美好画卷,滋养了这方土地上的人,更滋养了这方土地上的精神。

葛家村变了,从外到里,看到的是景致,感受的是气韵,更是精神。

青山如波,溪水如镜,拥有一方深厚、丰润而又鲜活、温馨的土地,正是尘世之中的人们,矢志追求的啊!

(图片由陈云松 丛志强 提供)

来源:甬派

本文如果对你有帮助,请点赞收藏《点灯人!宁波日报推出长篇报告文学记录丛志强和他的艺术振兴乡村之路》,同时在此感谢原作者。